“亲爱的妈妈,我虽然没到现场,但此时此刻我仿佛回到小时候坐在你身边的场景……”5月27日上午,远在美国纽约的徐女士说出这样一段话。白花环绕,泪雨纷飞。此时,逝者陆女士的追悼会仪式正在举行。“慈母手中线,游子身上衣。由于疫情的原因,远在美国纽约的女儿因疫情原因无法到现场送母亲最后一程。我们通过视频连线的方式,让其表达对母亲的追思和缅怀。”主持人语罢,屏幕切换到远在美国逝者陆女儿的镜头,陆女士的女儿向前来参加追悼会的母亲同事好友们表示感谢,并将千里之外的哀思,通过网络直接传输到告别仪式现场。同时,远在北京等地的8名亲友也通过视频互动平台全程参与了这次追悼会。记者在福山殡仪馆告别厅的设备控制室内看到了这套视频互动平台所用的设备。说起来其实很简单,就是在吊唁大厅装上多部摄像设备,采取最新5G和有线网络相结合方式,利用直播互动平台,多机位全覆盖直播殡仪馆内迎灵、追悼会、伴灵、取灰、送灵等各环节全部仪式,通过告别厅内LED大屏吊唁答谢来宾亲友,让不能现场参加葬礼的亲友参与到葬礼中,帮助他们疏解悲伤的情绪。

作者:上海殡葬一条龙

上海的红白喜事和我们家乡不一样

上海的红白喜事和我们家乡不一样。设灵堂,送花圈,守夜,请乐队,浩浩荡荡送葬车队,这在三线城市司空见惯的丧事,在上海5年,却从未遇见。偶然见一回,一帮人臂套黑袖章,我们上海市区人讲究老人活着的时候小辈对老人好点尽心尽力照顾好老人,老人过世后做小辈的也能问心无愧了就行了 ,不大操大办丧事给活人看。

上海市区是移民城市,家庭成员不是很多,这也是上海的红白喜事从简的原因。只有亲戚朋友来慰问,门口允许摆上几个花圈,没有灵棚,没有吹鼓手,也没有哀乐,一切都是静悄悄,处理丧事过后,来帮忙的亲戚朋友到饭店简单吃饭。我们一个科室的上海同事母亲去世了,他请了假,下午大家知道了,去探望随礼金,这位同事不让去,也不以礼金,就一家人把老人送走就完事。这样做很好,值得推广。

我老公老房子(单位分的房)对门是上海知青,回不了上海,就到了我们这儿。96年的时候,老头在底楼人家的麻将桌上倒下了,送到医院已经没了,直接去的殡仪馆。家里一点声音都没有,我们住对门的都不知道,直到看到他家媳妇母女在楼下烧衣服,觉得奇怪,去问才知道,不要说花圈,老太在家,家门紧闭,得到消息来准备送他最后一程的人都懵圈了,还以为我们得了假消息。

大城市文明程度高,不会为了面子大操大办,铺张浪费。农村的丧事累,要办三、四天,程序复杂,家里的人陪着都要累死,一般亲戚我都是当天到一下,吃顿饭就溜回去了,陪着几天,实在吃不消,人家想说就说吧,我幸好是住在城镇上,乡下一年回去没几趟。就该简单,人死如灯灭,都是做给活人看的;婚事也该简单,反正现在离婚的比结婚还多,弄那么隆重都是为了面子,真正的面子是要好好过日子。

上海人简约的葬礼,还是值得在全国推广。

建议丧事从简快办,采取延后告别

针对市民政局如何保障疫情期间群众正常办理殡葬业务的问题,广州市民政局二级巡视员、新闻发言人庞红瑶表示,目前广州市民政局已立即按照省、市要求,启动疫情防控应急预案,迅速联动市卫健疾控部门成立了指挥部,园区全部场所全面多次消杀,市殡葬服务中心疫情分类分级处置工作有序开展中。 庞红瑶说,为切实保障群众安全便捷办理殡葬业务,我们采取以下措施:

一是对已经预约出殡的群众,逐一致电建议延后安排,根据目前掌握的情况,相关群众均表示理解支持,服从安排。

二是对新报丧预约接运的群众,引导到花都、番禺、增城、从化四个殡仪馆(具体电话、地址见附件)予以办理。

三是根据最新防控要求,建议当事人丧事从简快办,采取延后告别等方式;确需到以上四个区殡仪馆参加告别的群众,须严格按照当地疫情防控要求,严格控制现场参与人数,按现场指引支持配合殡葬服务场所的疫情防控工作。

四是近期有计划前往各墓园祭扫的群众,建议延后祭扫或选择线上方式寄托哀思。

五是将根据市疾控部门意见,及时调整市殡葬服务中心业务办理流程,具体情况请留意广州市民政局相关公告。

花葬、树葬、壁葬……“绿色”安葬渐成殡葬新选择

“请主祭者向全体逝者敬献鲜花,把我们的思念化作一束束花……”3月30日,重庆石桥铺殡仪馆(九龙陵园)第十二届公益花葬仪式举行,18位逝者的骨灰在礼仪人员的引导下安放至九龙陵园仁爱园公益安葬墓区,众多亲属以献花的方式与亲人做了最后的道别。

“我们长期推广环保殡葬,实现了祭祀烟花爆竹禁放,陵园现在主要发展草坪葬、花葬及树葬等生态安葬方式。”九龙陵园相关负责人介绍。

园内的仁爱园公益安葬专区建成于2009年,主要是为了解决困难群众的后顾之忧,同时推行花葬等绿色、环保、生态的安葬方式。截至目前,已有141位逝者安葬于此。

2010年,九龙陵园首次举办了公益花葬暨清明文化节活动,同时开展了祭墙祭祀、寄往天国的一封信、清明诗会等活动,引导群众转变传统的安葬观念,树立绿色安葬理念,传播文明祭祀新风尚。

绿色”安葬

“支持这种花葬的方式,逝者安眠在花丛之中,既环保,风景还好。”来这里“送”姐姐最后一程的邓高明说,陵园里绿草如茵、树木郁郁葱葱,明年自己还会带几束鲜花来这里看望姐姐。

近年来,随着殡葬改革的深化,绿色殡葬理念渐入人心,壁葬、树葬、草坪葬等节地生态葬式得到了越来越多市民的支持和参与。

殡葬改革不妨多听听民声,切忌“一刀切”

近日,“河南郸城停售棺材取缔灵车”的消息引发广泛关注。

据了解,该消息出自当地发布的一份殡葬改革通知,通知主要表达了两层意思,一是自2022年1月1日起,所有棺材经营店铺经营的原棺材一律停止销售,改为骨灰盒;二是县域内所有下葬工具(灵车)届时一律取缔,拒不执行的,相关执法部门将予以查处。

对此,郸城县殡葬执法大队黄队长表示,上述意见是当地12月出台的初稿,之后新的方案马上出台。

近年来,涉及殡葬改革的不少话题都曾引发关注。2018年,江西省铅山县发布公开信表示,当年7月,全县范围内不分身份、不分地域,亡故人员遗体一律火化;同样是在2018年,温州殡葬试点开展丧事集中办理服务,不许私设灵堂等规定也曾引发争议。

对中国人而言,“国之大事,在祀与戎”,丧葬祭祀是传统中国最重要的礼制之一,也有着传 递“孝道”的功能。进入现代社会以来,尽管人们开始倾向于更加简约的殡葬礼仪,国家也在推进殡葬改革,但传统文化的精神内核仍在迁绵,丧葬所承载的文化与伦理意义都是不可轻视的。

不可否认,移风易俗、积极稳妥地推进土葬转为火葬有其现实必要性,传统的土葬、厚葬,既有着浓厚的迷信色彩,也不够环保。

但诚如有些学者所说,丧葬文化背后附着着一套完整的秩序,包括信仰、规训、惩罚、价值、教育、传承等,这是有关部门在出台相关政策的过程中不可忽视的现实。也因此,在殡葬改革过程中,“一刀切”地执行某些政策,无疑会造成民众观念上的冲突。

目前,当地有关负责人表示将出台新的方案,这也就意味着,当地很可能不会“一刀切”地停售棺材、取缔灵车。目前新的殡葬方案仍处在政策制定窗口期,公众期待新方案在出台过程中,能够充分考虑历史与现实因素,积极广泛地征求和吸纳民众意见,更好地推进政策落地执行。

其实揆诸《国务院殡葬管理条例》,我国殡葬管理的方针是:积极地、有步骤地实行火葬,改革土葬,节约殡葬用地,革除丧葬陋俗,提倡文明节俭办丧事。这其中,“积极地、有步骤地”或是地方在制定和执行相关政策过程中需要领会的关键词,切忌简单粗疏地“一刀切”。

因此,在涉及殡葬改革以及其他事关民众切身利益的政策出台之前,当地有关方面理应多听听民众诉求与意见,在民意、传统习俗与现代治理之间,找到公共政策的“最大公约数”。唯有汲取多方意见,才能科学、民主决策,让相关政策顺利推进下去。

近年来,随着人们观念的改变,很多移风易俗的举措都得以顺利推进,但在某种程度上,丧葬作为人生的最后一次“仪式”,其意义不论对于生者还是亡者都至关重要。

因此,有关方面在殡葬改革的过程中,还是需把控好边界,既要做好宣传,也要尊重民众意见,对于“棺材一律停止销售”“所有下葬工具(灵车)届时一律取缔”这样的措施,务必慎之又慎。

总而言之,不管是殡葬改革还是其他公共管理政策的出台,有关部门都需要遵从一个共识——充分保障民众的知情权、表达权,多考虑民众诉求,多考量现实地表的复杂性。唯有如此,才能减少公共政策在落实过程中的阻力,做好殡葬服务。

上海公墓往事

清明时分,追忆故人也是追忆往昔。半个多世纪前的上海,曾经的风云变换,留下了无数英雄,平凡儿女的生活痕迹,一座座公墓也是一座城市不可不说的历史。

70年前的那个春天,清明已过,位于上海西郊的虹桥公墓成了不少英国人最后的归宿。这天,一群英国水兵落葬于此。70年后,埋骨异乡的他们究竟姓字名谁已少人知晓,然而其身前所经历的那件大事则至今为人熟知——紫石英号事件:1949年4月渡江战役前夕,英国炮舰紫石英号不顾解放军警告,擅自闯入长江下游水域,双方发生炮战,多艘英舰遭重创,伤亡近百人。

紫石英号等英舰阵亡者落葬于虹桥公墓

当时,部分阵亡者被海葬,另一些则落葬于上海虹桥公墓。随着1949年5月27日上海解放,这批英国水兵也成了南京国民政府时期最后一批葬于上海的英国人。此时,距离他们的同胞在这座城市建立起第一座公墓,已过去了整整105年。

从1844年到1949年,公墓随着西方人的到来,出现在上海的各个角落。回首往昔我们惊奇的发现:陆家嘴、南京路、人民广场、静安寺、淮海路、徐家汇……如今上海最“高大上”的地方,无一不曾有过公墓的印迹。衣食住行,生老病死,每一块墓碑,都是这座城市往昔的记录者,每一座公墓,都承载了上海近代百年历史的点点滴滴。

站在上海山东中路汉口路西北角,外滩海关大楼的钟声清晰可闻,往南看,一街之隔落成于1916年的《申报》馆大楼历久弥新,向北望,南京东路步行街百步之遥,热闹非凡。不过,要说开埠后西方人在此留下的最初痕迹,莫过于山东路公墓——上海第一座外侨公墓。

山东路公墓由英国领事发起,1844年建成,此时,距离上海开埠仅仅过去1年,公墓内有教堂、钟楼各一座,安葬于此的多为海员。相较于如今周围高楼林立,人声嘈杂,彼时的这片土地,还是货真价实的郊外宁静所在。

由于面积有限,到了1850年代后期,山东路公墓就已“客满”。为了解决人们日益增长的死后需求与公墓空间有限之间的矛盾,1859-1860年前后,一座新的公墓在浦东陆家嘴、如今东方明珠电视塔脚下被辟建,这就是浦东公墓。因为此处埋葬的多为太古轮船公司海员,所以也被人俗称为海员公墓。有意思的是,由于靠着江边,邻近的码头日后也被称为“坟山码头”。

浦东公墓 Virtual Shanghai 图

浦东公墓今址 图片来源:天地图

这边浦东陆家嘴刚建立公墓,那边浦西福州路也不甘“寂寞”。1860年代,一座特殊的“白头坟山”在今天福州路539号黄浦区青少年活动中心一带形成。说它特殊,是因为葬于此地的多为头缠白布的阿拉伯人,故得名“白头坟山”,由此也可见当时的上海滩已很“国际化”。

1947年版上海行号路图录中的白头坟山 图:《上海行号路图录1947》

事实上,1850-1860年代上海滩较开埠之初已大不相同,众多因太平天国运动而逃至上海的江南富户令租界人口大增,建立完善的市政管理体系变得愈发紧迫。1854年英租界与法租界联合成立上海工部局,更为全面的市政管理由此开始,具体体现在公墓上,就是公共租界将山东路公墓与陆家嘴外国坟山纳入其管理范畴。

好景不长,随着1862年太平天国对上海的进攻被击退,注定玩不到一块儿的英国人与法国人也缘分到了尽头,法租界退出工部局,自组“公董局”。近代上海滩公共租界、法租界的两大租界格局由此奠定。不过,虽然分了手,但两家人还是在这座城市留下了些许“牵手”的痕迹,比如在上海滩赫赫有名的八仙桥公墓。

1865年修建的八仙桥公墓是唯一一座两个租界联合建立的公墓,此后再无类似合作。作为当时上海新落成的一座公墓,在之后较长的一段时间里,“新公墓”一直是这座墓园在地图上的名称。至于八仙桥公墓的叫法,则源自其所处八仙桥地区。

公墓中有一座纪念镇压小刀会起义时13位阵亡法军官兵的墓碑,落成后为法租界内一处主要的公共仪式举办地点,当局曾多次在此举办“纪念仪式”。不过,这13人的墓实际上要到19世纪七八十年代才迁入八仙桥公墓,此前他们的埋骨之地则是在上海老城墙附近。

八仙桥公墓中的法兵纪念碑 Virtual Shanghai 图

八仙桥公墓 Virtual Shanghai 图

八仙桥公墓之所以有名,多少也有赖于它的后世——毗邻上海新天地的淮海公园。不过在100多年前,这里却是不折不扣的荒郊野外,翻开地图就能看到,较之山东路、福州路、陆家嘴的那几处公墓,这儿距离当时租界中心的外滩,明显远得多。

右下角为八仙桥公墓,左侧则为跑马厅,该照片摄于1930年代前后

这样的变化,正是上海城市规模扩张的真实写照,作为生活中较为次要的空间,公墓往往被置于相对偏远的地段。而上海近代史上另一个极其有名的事物,也有着与其惊人的搬迁轨迹,那就是1862年迁至今天上海人民广场位置的第三代跑马厅。显然,1860年代,上海城市与郊外的西部分界线,已到了如今的西藏中路一带。

与八仙桥公墓不同,跑马厅旁的以色列公墓则鲜为人知,其位置就是现在的上海明天广场JW万豪酒店,一街之隔的黄陂北路东侧则是上海历史博物馆,即当年的跑马总会大楼。跑马厅初兴之时,马夫多为无国籍犹太人(即以色列人),死后就葬在马棚旁的这块荒地上,随着墓穴增多,1925年正式标名为以色列公墓。

1947年版上海行号路图录中的以色列公墓 图:《上海行号路图录1947》

伴随着第三代跑马厅同时诞生的,还有上海最早的越界筑路道路静安寺路(即今天的南京西路)。百多年前,当公共租界的势力刚刚染指于此时,这还是条充满着江南风情的道路,两侧农田遍布,水网纵横,一派田园牧歌的景象。或许也正因为如此,当19世纪末,那些更靠近市区的墓园没法容纳更多人入葬时,新一代公墓在这里被建立。而这就是上海滩当年最富盛名的静安寺公墓。

筑成之初的静安寺路(南京西路) Virtual Shanghai 图

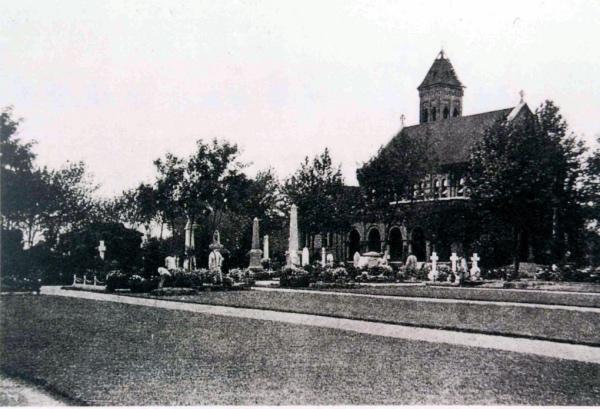

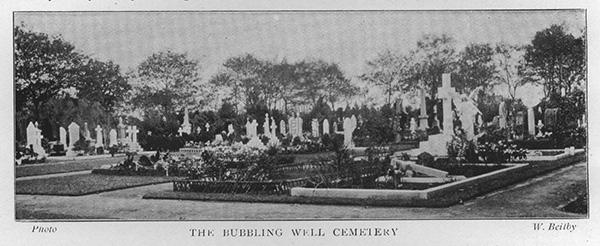

静安寺公墓落成于1896年,面积约60亩,具体位置就是今天静安寺、久光百货对面的静安公园,其也是上海第一个设有火葬场的商业性公墓。凭借着良好的环境与相对距离市区较近的地段,即使收费不菲(火化、入葬费用需要五十两甚至更多),静安寺公墓依然成为了20世纪初上海外侨最青睐的公墓,包括创办了上海雷士德医学院及工学院的实业家亨利·雷士德、内山完造的妻子内山美喜子等都被安葬于此。正因为如此,建成30多年后,1928年,静安寺公墓宣告“满员”,此时其周围已从田园风光变身城市景象,再无扩张的余地。

静安寺公墓 Virtual Shanghai 图

静安寺公墓的“成功”,加之进入20世纪后上海人口迅速超过100万大关,令嗅觉敏锐的中国商人也意识到,公墓是门好生意!

1909年,浙江上虞商人经润山在徐家汇虹桥路今南洋虹桥公寓一带购地20亩辟墓园,后因修筑沪杭甬铁路被占。1917年,经妻汪国贞在原址以西800米的张虹桥购地重建,取名薤露园万国公墓。

与静安寺等公墓不同,万国公墓对入葬者国籍、种族并无限制,这也使得此处成为不少中国籍名人的身后所在:晚清名臣岑春煊,一代文豪鲁迅,当然,最重要的还属宋氏三姐妹的父母:宋耀如、倪桂珍,这一特殊身份,让万国公墓即使在上世纪60年代遭到毁坏后依旧能够恢复重建。而宋庆龄逝世后入葬父母墓旁,促成宋庆龄陵园的建成,也使得万国公墓成为老上海几大公墓中仅有的至今还延续着墓地属性的一处。

今宋庆龄陵园内的外国人墓园 曹伟 摄

或许是因为地价较低,又或许是由于万国公墓在此建成后所产生的“产业集聚效应”,以虹桥路为主线的上海西郊,之后相继又落成了多座公墓。

文章开头提到的虹桥公墓,建成于1926年,是公共租界工部局主导下建立的一处面积较大的公墓,包括如今虹桥路番禺绿地及上海胸科医院的一部分。沪江大学校长刘湛恩,著名报人邹韬奋,永不消逝电波背后的李白等我们耳熟能详的人物,死后都葬于此地。而在古北路今上海工程技术大学、东方出版中心一带,还有一座建于1928年的永安公墓,辛亥革命社会活动家杨杏佛1933年遇刺后即葬于此处。据有人回忆,永安公墓有名贵树木众多,是老上海第一流的公墓。

1947年版上海行号路图录中的虹桥公墓 图:《上海行号路图录1947》

杨杏佛墓,原位于永安公墓,1987年于今万国公墓重建 曹伟 摄

20世纪二三十年代,上海公墓业快速发展,这也与整个城市经济的繁荣密不可分。既然外滩、南京路、淮海路上给活人使用的高楼大厦相继而起,那么被誉为人生后花园的公墓建设自然也无法被忽略。更何况,经历了开埠后六七十年的发展,渐渐城市化的上海人已不可能再像他们农村的亲戚那样埋骨于自家田地或是山坡,公墓俨然成为了人们的刚需,满足这一需求,也成为了政府的职责所在。

1936年落成于今杨浦区新江湾城一带的上海市立第一公墓(江湾公墓),是当年“大上海计划”的一部分,遗憾的是,相较于这份城市规划方案中其他建筑物:市政府(今上海体育学院行政楼)、市博物馆(今长海医院影相楼)、市图书馆(今杨浦区图书馆),这座占地面积120亩的公墓随着之后的抗战爆发而逐渐荒废,至今已经难觅踪影,少人知晓。

位于“大上海计划”中上海新市区的上海市立第一公墓 图:《最新测绘大上海新地图》,申新书店,1937年出版

据统计,20世纪30年代末,上海已拥有100余家公墓,34家殡仪馆、67家寄柩所和丙舍,殡葬业出现空前繁荣。值得一提的是,随着犹太人不断到来,上海也新增了多处犹太公墓,比较有名的包括从虹桥公墓中划出来的番禺公墓,以及如今杨浦区的惠民公园。

1949年上海解放后,原本全市各家公墓分属于不同华洋老板的局面渐次改变。从1950年代初开始,位于市中心的主要公墓相继“功能转变”:山东路公墓变为山东路体育场、八仙桥公墓改建为淮海公园、静安寺公墓变身静安公园、卢湾公墓扩建为露天停车场、徐家汇公墓的土地被移交上海客车厂等单位使用、浦东公墓则划出大部分土地建设浦东公园……经过一系列的“关、停、并、转”,至1966年,上海全市公墓由解放前最高峰时的170余家,降至35家。

“文革”期间,上海殡葬行业受到全面冲击,殡仪馆全部被撤销,火葬场仅剩龙华、西宝兴路两家,而那些承载了这座城市记忆的公墓也尽数遭到平毁,令人唏嘘不已。这一状况所造成的另一个影响就是上世纪八十年代初,上海市可供安葬的公墓屈指可数,无奈的上海人只能涌向苏州购墓,从而在一定程度上造就了如今一到清明节苏州各墓园满是沪牌车,“苏州的墓地,睡的一半都是上海人”的奇观。

历史建筑唤醒城市记忆,而作为构筑物的公墓,也同样不遑多让,所以每当我去到一座城市,总会抽时间去当地的墓园中漫步一番。澳门半岛上的圣味基坟场,港岛跑马地的香港坟场、东京六本木的青山灵园……都曾令我流连忘返,因为在那里,既有这座城市闻人名士的旧时印记,也有着寻常百姓生活中的点滴往昔。相较之下,文化的、经济的、历史的原因让上海失去了这些记忆的载体,但也正是如此,我们更应该将这一切记录下来,让我们的后代能够知道如今那些绿树成荫的公园,车水马龙的街道,曾几何时,曾是一座座宁静的公墓,更是一段段同这座城市息息相关的往事与记忆。

遗体火化师的心声

作为殡仪服务的最后一个环节,火化师对逝者最大的尊重和对家属最好的安慰,就是以谨慎的态度、娴熟的技能进行火化操作,送逝者安静、体面地走完最后一程,最终为逝者家属奉上一捧“象牙白色、没有任何杂质”的骨灰。

全国首届遗体火化师职业技能竞赛在京举办,给这个特殊群体提供了切磋技艺、交流情感的机会。且让我们走近他们,听听他们的心声。

(小标题)曹连兴:我从来没有看轻自己

“正常遗体火化50分钟到1个小时,除非身材比较特殊。”今年51岁的曹连兴来自江苏省常熟市殡仪馆,初次接受采访就认真地向记者普及起专业知识,没有半点局促回避。

1997年,担任驾驶员的曹连兴看到殡仪馆招聘火化师的通知,突然萌生了改变人生的念头。“我这个人天生胆大,又是当兵出身,人家不敢的事情我都敢,当时很想去试试看。”

那时,30岁的曹连兴已经结婚,孩子也已经10岁,家人一听他要干这行,纷纷表示反对。“18年了,我很有成就感,每次送走一位逝者,家属都会从内心感谢我。现在战友聚会,大家都会找我,都很尊重我,我也不会看轻自己。”

这位“把全部精力投入进去”的火化师在这次比赛中是年龄最大的一位选手,也是职业技能等级比较高的。

“不要以为我们只是烧烧炉子,其实我们的工作技术含量很高。骨灰既要烧得完整,还要保持洁白,不能冒黑烟,当天全部工作结束后,还要待炉子冷却后清理炉膛,防止堆积物阻塞。一年一万多具遗体,10个火化师,工作量很大。”曹连兴说,从遗体运送到火化车间开始,接收确认、请家属选择火化炉、保证设备正常运转,每一个环节都容不得一丝差错。

如今,曹连兴在当地很有名气,“亲戚朋友家里有白事都会请教我,我会告诉他们如何安排。”更令他欣慰的是孩子对自己工作的认可:“我的孩子很爱我,慢慢也接受了我的职业,可以理直气壮地告诉别人:我的父亲是火化师。”

(小标题)刘勇:我还会干下去

“当初是因为亲戚推荐,我就懵懵懂懂地报考了长沙民政职业技术学院的殡仪系,进了校门才知道以后是去火葬场上班,刚开始不适应,学了3年才找准自己的定位。”遗体火化师刘勇说。

如今,33岁的他是上海市益善殡仪馆炉化部副经理,管理着40多位火化师。

益善殡仪馆处在人口集中的上海市区,同时承接宝山、龙华两大殡仪馆的火化任务,目前每年承接的遗体火化量在5万具左右,算是全国第一,25台火化炉每天平均工作量在140具左右。

为了提高工作效率,刘勇将40多位火化师分班轮值;为保障服务质量,他要求每位新入职人员用半年到一年时间熟悉殡仪馆各项业务流程,接受从心理到技能的全面培训。

“一般来讲,我们每班每天工作时间为10到12个小时。碰到业务高峰,每天250到260具遗体,下班就更没点儿了。”刘勇说,“这次来参加比赛,也是想和同行交流,了解全国各地的殡仪馆特别是火化部门的工作流程、风俗习惯,看看在操作管理和技术处理上有什么可取之处。”

刘勇认为,人们过去对殡葬服务人员的印象就是“灰”“土”“粗”,如今,火化班组的成员结构、学历层次逐步优化,年龄越来越年轻,设备和技术也在更新换代,比如,因为靠近居民区,火化炉的烟气排放就需要更环保。

“时代在进步,我还会干下去。相信不久的将来,我们的队伍素质一步步提升,我们会提供更加专业的殡葬服务。”刘勇说。

(小标题)徐洋:工作顺利、家人幸福健康,就是我最大的追求

“进校后我也有过顾虑、害怕,后来经过老师引导和与同学交流,慢慢对这个行业产生了兴趣。”90后徐洋个子很高、样貌清秀,说起话来总是面带微笑。

这个出生在云南乡村的小伙儿在家人支持下选择了收入比较稳定的殡葬行业。但是,现实生活中,他发现观念禁忌所带来的社会压力依然很大。“我们洗车、吃饭时都不敢透露职业身份。”

2014年1月,徐洋新婚,他的父亲遭遇交通意外事故身亡,家里很多亲属都认为是徐洋的工作折损老人的阳寿。徐洋说:“我一直很难过,可是我不会放弃,因为我的父亲生前一直支持我……”

父亲的鼓励,给了徐洋巨大的心理支撑。他勤学苦练,在上学期间就获得国家级大赛金奖。现在,与他一个专业的妻子同样给予他最大的理解和支持。他们的宝宝才4个月大,因为要哺乳,每天天不亮夫妇俩就要带着宝宝到单位上班。

“宝宝很辛苦,希望以后生活稳定了,能让他快乐成长。”徐洋说,“工作顺利,家人幸福健康,是我最大的追求。”(完)

上海殡葬服务机构将逐步开放祭祀祭奠、守灵、告别等服务

上海各殡葬服务机构的守灵、告别、祭祀祭奠、海葬等殡葬服务将逐步开放。

5月11日, 记者从上海市民政局获悉,根据上海疫情防控工作最新形势,市民政局制定了《上海市殡葬服务机构疫情防控工作规范(第三版)》,对殡葬服务机构疫情防控工作规范作部分调整完善,殡葬服务机构将逐步开放守灵、告别、祭祀祭奠、海葬等殡葬服务,实行承载力管理,控制人员聚集规模,采取预约、错峰、保持安全距离等必要防控措施,有序恢复殡葬服务秩序。

根据上述《规范》,殡葬服务机构环境控制方面,服务遗体场所应符合《殡仪馆建筑设计规范》有关规定,确保空气流通、光线充足、易于消毒,通风系统应当关闭二次回风,避免交叉感染。空气的菌落总数应符合《殡仪场所致病菌安全限值》的相关要求。

殡葬服务机构应做好常态化防控工作,逐步开放守灵、告别、祭祀祭奠、海葬等殡葬服务,实行承载力管理,控制人员聚集规模,采取预约、错峰、保持安全距离等必要防控措施,有序恢复殡葬服务秩序。

接触遗体工作人员防护方面,按规定穿戴工作服、工作帽、手套、防护服、防护口罩、护目镜或防护面屏、工作鞋或胶靴等,全面做好个人防护。

非接触遗体工作人员防护方面,进入工作区前,工作人员须佩带口罩,认真做好个人防护措施。

服务对象防护方面,殡葬服务机构应主动做好服务对象的健康监测和防护,配备消毒液等必要的防护用品。殡仪馆、公墓、骨灰堂等服务场所继续执行体温筛查措施。进入密闭空间和人员密集区,建议市民佩戴口罩。

安全防控措施上,各殡葬服务机构应毫不松懈抓好各项安全防控工作。加强工作人员的健康管理;做好室内服务区域、办公室、食堂等区域的通风换气、清洁消毒;建立应急值守制度,设置应急处置区域,及时稳妥处置突发事件。

民国时期推行火葬的原因与困境

火葬在我国有着悠久的历史。不过,在很长的一段历史时期内,火葬仅是一种区域性、民族性的习俗。后来,在佛教广泛而持续的影响下,火葬在宋元时期也曾一度流行。

广济寺

在古代,各地承接丧葬事宜的寺庙是主要火化场所之一。这些寺庙中,专门设有化身窟,用以火化遗体之用。化身窟,一般并不对外开放。一直到了民国时期,类似的寺院还较为普遍地存在。比如,位于阜城门外白堆子村广济寺的塔院,便是当时北平最为有名的化身窟。该化身窟始建于1929年,以火化居士为主,焚化一具遗体需费用五六十元。总体来看,其焚化遗体的数量依然相对有限。资料显示,一直到了1941年,该塔院仅才焚化两百余人。此外,北平德胜门内大石桥拈花寺和阜成门外下关慈善寺等寺院,也都开展过火化事宜。除了北平,上海、南京、汉口等地承接殡葬事务的寺庙也不少见。显然,这与佛教的宗教信仰是分不开的。

严格意义上讲,化身窟与现代意义上的火葬场,自然不可同日而语。作为一种专门用来焚化遗体的现代殡葬服务设施,火葬场最早在晚清租界中开始出现。毋庸置疑,火葬场在近代中国的出现也是欧风美雨的产物。上海第一家火葬场始建于1898年,位于静安寺公墓,主要用来火化西方国家的侨民,后亦承担焚化无主的露尸。这可能是我国历史上最早的火葬场。进入民国时期,特别是随着日本侵华的全面展开,在日本人占领的地区,也开始出现了火葬场。日本人在占领北平后,便曾于朝阳门外东大桥附近(现北京市民政局一带)建设火葬场,主要用以焚化侵华时期死在中国的日本人以及侨民。其中,主要以日本军人居多。

静安寺公墓(图片来自“上海历史图片”网站)

南京国民政府成立后致力于丧葬习俗的改良,但在一定时期内却并未对火葬积极推行。不过,在部分地区火葬场的建设还是有所进行的。如武汉市罐子湖火葬场于1928年秋筹建,1929年6月始建成,属于武汉市公安局与相关慈善团体合建。该火葬场共有火化炉七座,其中双炉三座,单炉四座。1929年11月至1930年10月,共火化遗体一千四百十二具。这应为南京国民政府成立之后,所建立的最早的火葬场之一。

南京国民政府对火葬的重视,要到抗日战争之后。随着抗日战争的最终胜利,南京国民政府开始研讨推行火葬的必要性。在一些大城市之中,关乎火葬的倡议和讨论尤为迫切。这与长时期战乱所造成的民众死亡数量的不断累积直接相关。

仍以上海为例。到了1940年代,因交通受阻,数量甚夥的棺柩不能顺利被运回乡下安葬,多停于上海的殡仪馆或寺庙之中。天长日久,棺木以及尸身腐烂不堪,秽气四溢,不仅严重影响着市容观瞻,同时也有碍卫生防疫。因此,到了1940年代末,上海市卫生局多次下达命令要求积柩限时出清,并积极研讨方案对没有迁出者进行集中火化。1947年,更有上海市政府参议员发表宣言提倡火葬。

在该参议员看来,中国的土地虽广,但是如若“设使人各觅葬地一方,或各需葬地一所”,所占用的土地将不可胜计。特别是相关土地一旦成为丧葬场所不事耕植的话,农业生产将大大减少。此外,传统的土葬无论贫富均需棺椁,并辅以培土、封圹消费不菲,“以有用之金钱,作无益之虚耗”,对经济民生殊为不利。最后,富庶之家固然有能力保护先人的邱陇,使之不受损坏。但是数代之后,当其家道凌夷、无力保卫之时,任由牲牧蹂躏,朽棺暴露,风雨摧残,势必“残骸白骨,累累道旁,久必丛生疫疠”。

通过相关呼吁来看,对火葬的提倡主要是从保护土地、节约财物以及环境卫生三个方面来考虑的。有关建议经媒体发布后,在社会上曾引起了不小的反响。不过,由于两年后上海旋即解放,因此,推行火葬并未成为现实。

尽管如此,在上海的部分公墓附设的火葬场中,却一直未曾停止过火化业务。相关资料或有助于人们了解当时的火葬情形。出于公共安全的考虑,有关部门对火葬采取了一系列的规范措施。以静安寺公墓火葬场为例,当有火化需要时,申请人须先行填具上海市卫生局专门印制的火葬申请书,连同医师签署的死亡证明书送呈上海地方法院检察处申请验尸。经检察官检验并在火葬申请书背后签准后,再将申请书连同死亡证明书一并送呈卫生局,在缴纳相关费用后最后方举行火葬。此外,申请火葬先需约定日期,然后按照时间将遗体送往火葬场火化。

在1940年代末期,刊载在《申报》上的一篇名为《静安公墓看火葬》的文章曾经对静安寺公墓中的火化场景,有过如下绘声绘色地披露:

在礼拜堂的背后,那里附设有一个火葬场,占地并不大,可是三十多年来,她每天都得以二具尸体来满足她的贪欲。不论是男的或是女的,好人或坏人,她都平等无欺地将她烧成骨灰,使她的灵魂升入天国。

这篇文章表明,静安寺公墓的火化量并不大,每天仅为两具。从作者的语气来看,被火化者应为具有宗教信仰的外籍人氏。接下来,这位作者还饶有兴味地对火化设备的构造以及火化一具遗体的时间有所叙述:

这里的火葬炉并不大,大约是比常见的棺木大不了多少,但是他的构造却迥异。在它的底部,有一支三寸口径的煤气管通进了大量的煤气,分成了十多支火头,分布在尸体的四肢各部。炉顶上有一支巨大的烟囱,尸体是放在一个特制的铁架上的。这种情形,很像是和常见的烤面包差不多。尸体进了炉子,融融的火焰便把她包围了起来。在最初的半小时中,因为在烧皮肉和衣服,所以冲出很浓烈的臭气,但在半小时后,皮肉化了,只剩下了全身的骨骼,烟便不再有了。 这样大约在三小时后,连骨骼也没有了,却成了灰。

文章后面的内容显示,作者多少流露着某种悲观和厌世的情绪,应是在遭遇社会现实的打击和窘况后去静安寺公墓的。颇具意味的是,作者完全以一种好奇的目光来打量火葬。这篇文字竟然刊登在了报纸上,足以看出火葬对当时的上海人来说,还是颇为新奇的事物。不难想象,在民国时期华洋杂居、摩登现代的大上海尚且如此,对其他地区的国人来说,火葬更是一件奇特的事情了。

上海市立第一公墓开幕典礼(图片来自“上海历史图片”网站)

一直到了1940年代,在火葬场进行火化的人数其实并不多。这一点,相关档案资料也能够予以充分佐证。依据上海市档案馆所藏的一份《上海市卫生局关于上海市立公墓火葬场之火葬土葬人数统计表》可知,上海市卫生局曾对1949年市立公墓火葬场及露尸土葬、火葬情形进行过认真统计。相关数据显示,火化最多的为华籍露尸,有两万两千六百六十九具。而主动申请到火葬场火化的一般民众,全年才仅有五百五十二人。于此可以看出民国时期的火葬,在国内大城市存在情形之一斑。

1947年,南京国民政府内政部为全面推广火葬制度,曾致函国民政府主席东北行辕和青岛市政府希望了解该地火葬场情形。青岛市政府在回函中称:“本市原有前日人火葬场一处,惟所有设备均已毁坏,无法绘制图样,火葬办法亦无案可稽。”沈阳市政府倒是上报了《石油火葬炉说明书》和《火葬场使用办法》以及1922年由日本人绘制的《奉天市铁西火葬场建筑工程图》。尽管南京国民政府确曾有过雄心推广火葬,但是这一施政愿景却并未实现。不久之后,随着国民政府在大陆的土崩瓦解,火葬并未能够大范围地开展起来。因此,在新中国成立之前,除了上海、长春、沈阳、北平、武汉等城市之外,火葬场在其他城市中应并不多见。

民国时期关于火葬的资料并不多,不过,人们依然可以对其基本情形有所了解。如果从历史的发展脉络来看的话,移风易俗、推行火葬并不是中华人民共和国政府建立后的发明。如若追根溯源,是可以追溯到民国政府的。上海市参议员对传统土葬弊端的认知,与新中国在推行火葬时的言论是何其的一致。当然,历史并不能假设。我们已然难以知晓,如果假以时日,南京国民政府会如何来推行火葬。不过,在大城市中推行火葬已是历史的必然。与新中国成立后所不同的,或许只在手段而已。此外,民国时期的火葬情形,也从一个侧面反映着新中国在推动火葬时将要面临的困难该会有多大。

上海市有多少个殡仪馆?

上海市一共15个殡仪馆,分别为;

01;上海市金山区殡仪馆

02;上海市松江区殡仪馆

03;上海市嘉定区殡仪馆

04;上海市崇明县殡仪馆

05;上海市长兴乡殡仪馆

06;上海市横沙乡殡仪馆

07;上海市宝兴殡仪馆

08;上海市龙华殡仪馆

09;上海市益善殡仪馆

10;上海市闵行区殡仪馆

11;上海市浦东殡仪馆

12;上海市南汇区殡仪馆

13;上海市奉贤区殡仪馆

14;上海市宝山区殡仪馆

15;上海市青浦区殡仪馆